2021年01月30日

日の出と残月と霜柱

林の間から日の出

残月 朝6:45

霜柱 今朝の気温➖5度

氷点下になる時に、地中の水分が毛細管現象によって地表に滲み出して柱状に凍結したもの。

霜柱は、地中にある液体の水が凍っってきたもの

長さが7-8㎝は有りそうです。

残月 朝6:45

霜柱 今朝の気温➖5度

氷点下になる時に、地中の水分が毛細管現象によって地表に滲み出して柱状に凍結したもの。

霜柱は、地中にある液体の水が凍っってきたもの

長さが7-8㎝は有りそうです。

2021年01月27日

布多天神神楽

調布わいわいサロンのホームページに掲載された資料「調布の歴史の落穂を拾う」で紹介された祗園寺で、調布七福神の「福禄寿」をお詣りしました

祇園寺は深大寺開祖、満功上人が両親のために建立したといわれ、山門右手の墓域には、その子孫温井氏の墓所を中心に歴代住職の墓石が並びます

明治41年に自由民権運動 板垣退助が手植えした2本の赤松の苗木は、年を経て天高く聳えています

続いて満功上人の祖父母が祀られる虎狛神社へ

穏やかな野川沿いを歩き、桜に彩られる春に思いを馳せます

調布の里の鎮守さま「布多天神」、今日は里神楽奉納日

大黒さまが小槌で金銀財宝を打ち出し、善男善女に与えます

授かったお宝は壱萬両

コロナの特効薬よ出てこい!

祇園寺は深大寺開祖、満功上人が両親のために建立したといわれ、山門右手の墓域には、その子孫温井氏の墓所を中心に歴代住職の墓石が並びます

明治41年に自由民権運動 板垣退助が手植えした2本の赤松の苗木は、年を経て天高く聳えています

続いて満功上人の祖父母が祀られる虎狛神社へ

穏やかな野川沿いを歩き、桜に彩られる春に思いを馳せます

調布の里の鎮守さま「布多天神」、今日は里神楽奉納日

大黒さまが小槌で金銀財宝を打ち出し、善男善女に与えます

授かったお宝は壱萬両

コロナの特効薬よ出てこい!

2021年01月20日

梅

梅 バラ科サクラ属 小高木

中国原産 (弥生時代に朝鮮半島を経て入った説と遣唐使が持ち帰った説)

樹木全体は花と鑑賞用

5枚の花弁のある花を葉に先立って咲かせる。果実は6-7月頃結実し、形は丸く片側に浅い溝があり細かい毛が密生する。

紅梅

見頃の紅梅

白梅

中国原産 (弥生時代に朝鮮半島を経て入った説と遣唐使が持ち帰った説)

樹木全体は花と鑑賞用

5枚の花弁のある花を葉に先立って咲かせる。果実は6-7月頃結実し、形は丸く片側に浅い溝があり細かい毛が密生する。

紅梅

見頃の紅梅

白梅

2021年01月16日

疫病の神様??(スサノウノミコト)

本村神社(府中市押立)

祭神 天照皇大神 稲蒼魂命 スサノヲの尊

1674年奉行の川崎氏が新田開発をし本村に祀ったと言われる。

スサノヲの尊は、別名 牛頭天王と言われ、八岐大蛇を退治した神と知られ、その強い力で疫神や疫病を退けてくれる神

1658-61洪水で部落は分断の憂き目にあったと言われている。

江戸時代初期、多摩川の流路が変わり村が南北に分断され、北岸が本村(府中市押立)南岸が向押立(稲城市押立)と呼ばれるようになったが、由緒は明らかではない、。

photo:1]

多摩川の土手からの夕陽

祭神 天照皇大神 稲蒼魂命 スサノヲの尊

1674年奉行の川崎氏が新田開発をし本村に祀ったと言われる。

スサノヲの尊は、別名 牛頭天王と言われ、八岐大蛇を退治した神と知られ、その強い力で疫神や疫病を退けてくれる神

1658-61洪水で部落は分断の憂き目にあったと言われている。

江戸時代初期、多摩川の流路が変わり村が南北に分断され、北岸が本村(府中市押立)南岸が向押立(稲城市押立)と呼ばれるようになったが、由緒は明らかではない、。

photo:1]

多摩川の土手からの夕陽

2021年01月14日

春の訪れ

蝋梅 ロウバイ科 2-4m 落葉低木 別名 (唐梅)

花言葉 慈愛

江戸時代に日本にやってきたと言われ、また雪中四友と呼ばれ雪の中で咲く4つの花の一つだそうです。蝋梅、白梅、山茶花、水仙

I、素人蝋梅 定番の品種 香りが強い

2、満月蝋梅 他の品種より花弁が丸目

3、和蝋梅 花の中心が赤紫色 花弁が細め

桜の芽吹き

花言葉 慈愛

江戸時代に日本にやってきたと言われ、また雪中四友と呼ばれ雪の中で咲く4つの花の一つだそうです。蝋梅、白梅、山茶花、水仙

I、素人蝋梅 定番の品種 香りが強い

2、満月蝋梅 他の品種より花弁が丸目

3、和蝋梅 花の中心が赤紫色 花弁が細め

桜の芽吹き

2021年01月13日

氷の花(霜柱の花)

急激に冷え込んだ朝に、シモバシラの植物が冬に枯れて、枯れた茎の部分に霜柱を花に見立てた氷柱

自然の織りなす芸術

全体像

自然の織りなす芸術

全体像

2021年01月13日

高尾山の初雪

今年初めての雪が昨日降り、高尾山を訪ねてみました。やはり高尾山は雪が積もっている所も残り、なかなか良い景色を楽しむ事が出来ました。

山道

もみじ台からの富士山

高尾山薬王院本社

朝が早かったので、お線香をたてる灰が綺麗に清められていました。

山道

もみじ台からの富士山

高尾山薬王院本社

朝が早かったので、お線香をたてる灰が綺麗に清められていました。

2021年01月08日

武蔵五日市七福神

正光寺 弁財天

下町地蔵堂 恵比寿天

写真撮るの忘れました。

番場地蔵堂 毘沙門天

王林寺 福禄寿

光巌寺 布袋尊

兜屋根 桧原街道

徳雲院 寿老人

七福神は、新しく作成された像が多く有りました。ウォーキングで歩くにはモデルコースの時間の2.5倍は予定した方が良いように思いました。

下町地蔵堂 恵比寿天

写真撮るの忘れました。

番場地蔵堂 毘沙門天

王林寺 福禄寿

光巌寺 布袋尊

兜屋根 桧原街道

徳雲院 寿老人

七福神は、新しく作成された像が多く有りました。ウォーキングで歩くにはモデルコースの時間の2.5倍は予定した方が良いように思いました。

2021年01月08日

武蔵五日市七福神

武蔵五日市の七福神巡りは、10年前から始められたそうで歴史は長くないですが、静かな五日市を満喫しました。

大悲願寺 真言宗豊山派

大黒天

1191年 源頼朝の命を受けた平山季重が醍醐寺三宝院を招いて開いたと伝わる

山門(仁王門)1895年建立

山門の上の格天井(幕末の絵師、藤原善信、森田五水によるもの) まだまだ色が残っている。

本堂(観音堂) 1794年建立

阿弥陀如来及脇侍(重文)

庫裡

大悲願寺 真言宗豊山派

大黒天

1191年 源頼朝の命を受けた平山季重が醍醐寺三宝院を招いて開いたと伝わる

山門(仁王門)1895年建立

山門の上の格天井(幕末の絵師、藤原善信、森田五水によるもの) まだまだ色が残っている。

本堂(観音堂) 1794年建立

阿弥陀如来及脇侍(重文)

庫裡

2021年01月07日

喜多見氷川神社初詣

昨年秋に調布わいわいサロンが訪れた世田谷区喜多見の氷川神社周辺は、古来からの風習が残り、世田谷でも特別な文化を多く持った地域と言われています

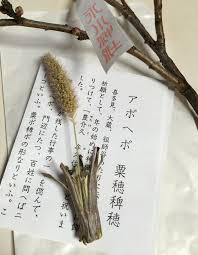

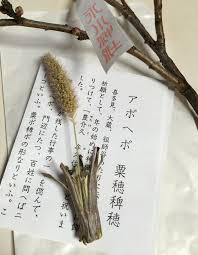

節分祭、例大祭など氷川神社の祭事は素朴で伝統的な神事を今なお伝えるものが多く、お正月には豊作を祈願して「アボヘボ」という郷土の風習が残っていると聞きお正月になるのを待って行ってきました

「アボヘボ」とは、「粟穂稗穂(あわ穂、ひえ穂)」を意味し、冬至の日に一陽来復を祈って神社の境内に自生しているニワトコの木と粟の穂で作られた飾りを梅の枝に刺し、元旦に授与されて玄関などに飾り、五穀豊穣・家内安全などを祈願するそうです

ところが残念なことに今年は新型コロナ感染拡大防止のため、この行事も中止となったそうで、実物を見ることはできませんでした

コロナが収束して、祖先が残した行事が復活することが願われます

ともあれ、コロナ収束を願いお詣り致します

ソーシャルディスタンスを取り一人ずつお参りするので、参拝客は少なめですが、時間がかかります

コロナが収束し、明るい時代が戻りますように!

節分祭、例大祭など氷川神社の祭事は素朴で伝統的な神事を今なお伝えるものが多く、お正月には豊作を祈願して「アボヘボ」という郷土の風習が残っていると聞きお正月になるのを待って行ってきました

「アボヘボ」とは、「粟穂稗穂(あわ穂、ひえ穂)」を意味し、冬至の日に一陽来復を祈って神社の境内に自生しているニワトコの木と粟の穂で作られた飾りを梅の枝に刺し、元旦に授与されて玄関などに飾り、五穀豊穣・家内安全などを祈願するそうです

ところが残念なことに今年は新型コロナ感染拡大防止のため、この行事も中止となったそうで、実物を見ることはできませんでした

コロナが収束して、祖先が残した行事が復活することが願われます

ともあれ、コロナ収束を願いお詣り致します

ソーシャルディスタンスを取り一人ずつお参りするので、参拝客は少なめですが、時間がかかります

コロナが収束し、明るい時代が戻りますように!

2021年01月01日

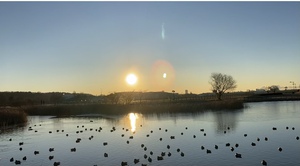

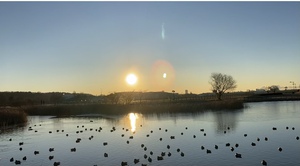

初日の出

あけましておめでとうございます。

今年も気ままにブログを投稿しますので宜しくお願い致します。

2021年元旦 初日の出 ➖6度

とても穏やかな年明けです

池にカルガモの群れ

初詣り 若宮八幡社

氏神様にお詣り、例年よりお詣りする方が多いように見受けられました。

天文台通りの材木屋さんの立て掛けてある材木に牛の絵を発見❗️

今年も気ままにブログを投稿しますので宜しくお願い致します。

2021年元旦 初日の出 ➖6度

とても穏やかな年明けです

池にカルガモの群れ

初詣り 若宮八幡社

氏神様にお詣り、例年よりお詣りする方が多いように見受けられました。

天文台通りの材木屋さんの立て掛けてある材木に牛の絵を発見❗️