2018年04月30日

都会のど真ん中に鯉のぼり

アート鯉のぼり

緑のミッドタウン.ガーデンに80体のこいのぼりが泳いでました。アートデレクターやクリエイターや美大生がデザインした個性豊かなこいのぼり

小さな噴水で幼児が遊んでました。

緑のミッドタウン.ガーデンに80体のこいのぼりが泳いでました。アートデレクターやクリエイターや美大生がデザインした個性豊かなこいのぼり

小さな噴水で幼児が遊んでました。

2018年04月30日

ベストフォット??(福島県三島町旅行)

バスの中から磐梯山をパチリ

圓蔵寺から只見川を望む

柳津駅(無人駅) 桜の中を電車がホームへ

三本のアーチ橋がおり重なってアーチ3兄弟 日本で唯一

早朝の栄光館から只見川と山を望む

ビューポイントから登り電車と鉄橋

大林ふるさとの山 カタクリ群生地

西方地区の田園風景

元 保育園

工芸館 ヒロロ編みのバック山葡萄のバックが展示

マタタビのざるにうどんを盛って食べてみました。

とても充実した 美しい村の旅でした。

圓蔵寺から只見川を望む

柳津駅(無人駅) 桜の中を電車がホームへ

三本のアーチ橋がおり重なってアーチ3兄弟 日本で唯一

早朝の栄光館から只見川と山を望む

ビューポイントから登り電車と鉄橋

大林ふるさとの山 カタクリ群生地

西方地区の田園風景

元 保育園

工芸館 ヒロロ編みのバック山葡萄のバックが展示

マタタビのざるにうどんを盛って食べてみました。

とても充実した 美しい村の旅でした。

2018年04月29日

会津若松城址(鶴ヶ城)

難攻不落の名城 戊辰戦争の戦役で新政府軍の猛攻の前に籠城一カ月 城は落ちなかった。1384年葦名直盛が館を築き改修を経て名城となった。お城は昭和40年に再建

武者走り 左手の階段

野面積みの石垣

荒城の月の石碑 土井晩翠

麟閣 (茶室)

ヒトリシズカ

茶室から

関山

武者走り 左手の階段

野面積みの石垣

荒城の月の石碑 土井晩翠

麟閣 (茶室)

ヒトリシズカ

茶室から

関山

2018年04月29日

調布わいわいサロン行事予定

調布わいわいサロン5月・6月の行事予定をお知らせします。

会員以外の方にご参加いただける催しもあります。

ご興味があればお問い合わせください。

会員以外の方にご参加いただける催しもあります。

ご興味があればお問い合わせください。

2018年04月29日

大内宿

会津城下と下野の国(日光)を継なぐ下野街道32里を結ぶ区間の中で、会津から二番目の宿場町

1640年頃整備され昭和56年4月に重要伝統的建造物群に指定

茅葺を葺き替えてました。

有名なネギ蕎麦

お土産屋さんては会津木綿も売ってました。

街道沿いに有るお店

街道の裏側は、のどかな田園風景

1640年頃整備され昭和56年4月に重要伝統的建造物群に指定

茅葺を葺き替えてました。

有名なネギ蕎麦

お土産屋さんては会津木綿も売ってました。

街道沿いに有るお店

街道の裏側は、のどかな田園風景

2018年04月29日

奥会津 昭和村の苧

高冷地で雪の多い厳しい自然環境の中で苧生産は生活を支えながら、手から手へわざが受け継がれ高品質のからむし政策技術を伝承してきた。

からむしの里

苧が出来るまでは、苧を育て→刈り取り→からむし剥ぎ→からむし引き→苧績み→苧織

畑を耕し、草を育み、糸を績んで、織り上げる。

大変な工程を経て一本の糸になる。

糸を細く撚り繋いで一定の長さにしてます。

苧の反物

苧の帽子

隆の里のまわしは苧 不知火型

展示館の建物の脇には、水芭蕉が咲いてました。

からむしの里

苧が出来るまでは、苧を育て→刈り取り→からむし剥ぎ→からむし引き→苧績み→苧織

畑を耕し、草を育み、糸を績んで、織り上げる。

大変な工程を経て一本の糸になる。

糸を細く撚り繋いで一定の長さにしてます。

苧の反物

苧の帽子

隆の里のまわしは苧 不知火型

展示館の建物の脇には、水芭蕉が咲いてました。

2018年04月28日

2018年美しい村倶楽部ツアー(その2)

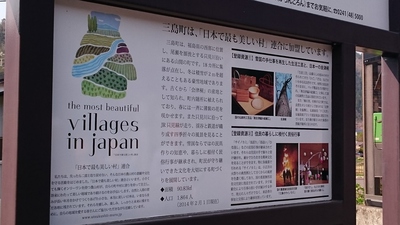

調布わいわいサロン「美しい村倶楽部」が「日本で最も美しい村」の一つである福島県三島町への1泊2日のツアー2日目。

あいにくの雨となりましたが只見川と只見線が織りなす絶景のポイントへ。

霧が2筋空に昇って行く様子がわかります。

3輌連結の上り列車と2輌の下り列車が撮れました。

続いては「大林ふるさとの山」へさくらとカタクリを求めて参りましょう。

桜は既に盛りを過ぎ、花筏を楽しみました。

ボランティアガイドの小松豊さんの説明を聞きながら登って行きます。

咲いていました!斜面を埋め尽くすピンクのカタクリ。

あと少し顔を上げて!

今日も水芭蕉に遇えました。

お待ちかねの昼食は、地元のお母さんたちによる手作りの郷土料理のお弁当。

会津地鶏のつくね、こごみの胡麻和え、イカ人参、エビチリや煮物など。中でも蕗の佃煮が超好評。

食事の後、三島町役場の鈴木課長と大竹主事により三島町についてお話し頂きました。 三島町は人口1638人で、福島県の西部に位置し、尾瀬を源流とする只見川沿いにある山間の小さな村です。「日本で最も美しい村」に承認された地域資源は「雪国の手仕事を再生した生活工芸と日本一の会津桐」と「住民の暮らしに根付く民俗行事」、特に各集落で行われる「サイノカミ」は、小正月の火祭りの典型例として古くからの風習を色濃く残しており、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

私たちも奥会津編み組細工の体験をしました。

縄文時代の遺跡からも発掘されたという山葡萄の蔓を使った細工。

今日は私たちがストラップを造ります。

ここから始まり

緊張のスタート

形になってきた

完成

旅の最後に訪れたのは「会津桐タンス株式会社」

製材した桐板は「アク抜き」と「乾燥」のため数年、天日風雨にさらして手入れをするそうです。

1泊2日とは思えない充実した「日本で最も美しい村」を巡る旅でした。

来年はどの村へ? 楽しみです!

あいにくの雨となりましたが只見川と只見線が織りなす絶景のポイントへ。

霧が2筋空に昇って行く様子がわかります。

3輌連結の上り列車と2輌の下り列車が撮れました。

続いては「大林ふるさとの山」へさくらとカタクリを求めて参りましょう。

桜は既に盛りを過ぎ、花筏を楽しみました。

ボランティアガイドの小松豊さんの説明を聞きながら登って行きます。

咲いていました!斜面を埋め尽くすピンクのカタクリ。

あと少し顔を上げて!

今日も水芭蕉に遇えました。

お待ちかねの昼食は、地元のお母さんたちによる手作りの郷土料理のお弁当。

会津地鶏のつくね、こごみの胡麻和え、イカ人参、エビチリや煮物など。中でも蕗の佃煮が超好評。

食事の後、三島町役場の鈴木課長と大竹主事により三島町についてお話し頂きました。 三島町は人口1638人で、福島県の西部に位置し、尾瀬を源流とする只見川沿いにある山間の小さな村です。「日本で最も美しい村」に承認された地域資源は「雪国の手仕事を再生した生活工芸と日本一の会津桐」と「住民の暮らしに根付く民俗行事」、特に各集落で行われる「サイノカミ」は、小正月の火祭りの典型例として古くからの風習を色濃く残しており、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

私たちも奥会津編み組細工の体験をしました。

縄文時代の遺跡からも発掘されたという山葡萄の蔓を使った細工。

今日は私たちがストラップを造ります。

ここから始まり

緊張のスタート

形になってきた

完成

旅の最後に訪れたのは「会津桐タンス株式会社」

製材した桐板は「アク抜き」と「乾燥」のため数年、天日風雨にさらして手入れをするそうです。

1泊2日とは思えない充実した「日本で最も美しい村」を巡る旅でした。

来年はどの村へ? 楽しみです!

2018年04月28日

2018年美しい村倶楽部ツアー(その1)

調布わいわいサロン「美しい村倶楽部」が「日本で最も美しい村」の一つである福島県三島町への1泊2日のツアーを開催しました。

調布たづくりを出発したバスは最初の目的地柳津に到着。

まずはそば処「ふなき」でこだわりの手打ちそばをいただきました。

柳津は「赤べこ」発祥の地、お母さん赤べこ「満子」がお出迎え。

町のシンボル福満虚空藏菩薩圓藏寺は千二百年の歴史を誇る名刹、千葉県の清澄寺、茨城県の日髙寺とともに日本三虚空藏の一つとして信仰を集めています。

弘法大師が虚空蔵尊を刻んだ木屑を只見川に投げ込むと、それがたちまちのうちにウグイに姿を変えたと伝えられており、ウグイの群生地として国指の天然記念物に指定されています。写真左下の建物の上あたりの水中、黒く淀んで見えるのがウグイの群れです。

只見線で「柳津駅」から「早戸駅」まで6駅乗りました。

鶴が傷を癒したという「つるの湯」温泉のカフェ「IORI」で小休止。桜、花桃、水芭蕉が出迎えてくれました。

会津宮下駅には宮下部落委員 宮下・荒屋敷まちづくり委員長 佐久間宗一さんが出迎えてくださり、美しい村としての取り組みをお話しくださったあと、町の中をご案内くださいました。

宮下地区は「まちなみ景観を活かしたおもてなし」をまちづくりの目標に、毎月1日の一斉清掃や花いっぱい運動など地区の美観に取り組んでいるそうで、花いっぱいのプランターのほうは残念ながら5月からということでしたが、町には春の花が溢れていました。

一斉清掃は受け持ちの道に名前を付けることでモチベーションを高めているようでした。

壁画「三島の風景と雨ニモ負ケズ」は美化運動の一環として宮下地区の中学生全員の手で制作されたものです。

また、「まちなみ景観を活かした地域づくり」として先祖から引き継いできた「屋号」を表示することで、伝統的な町並みの保存や地域づくりへの住民の関心を高めるこころみは、2012年のグッドデザイン賞を受賞しています。

道端で湧水(赤城清水)をひと口。軟らかいやさしいお水でした。

昭和17年4月1日、新しい村として発足した宮下村はその10日後の大火で部落の大半を焼失しました。

大火のシンボルである火の見櫓の再建、心安らぐ小径、塀のない開かれた民家の庭づくりなど、「まちなみ景観を活かしたおもてなしの地域づくり」に取り組んでいるのです。

宮下観光最後の絶景、国道252号線、JR只見線、国道237号線の3橋が交わるポイントです。

バラエティに富んだ今日のイベント締めくくりは「語り部」による民話4題「かしゃ猫」「こしあぶら」「片目っこ狸」「初嫁と桐箪笥」

楽しいお話をありがとうございました。

調布たづくりを出発したバスは最初の目的地柳津に到着。

まずはそば処「ふなき」でこだわりの手打ちそばをいただきました。

柳津は「赤べこ」発祥の地、お母さん赤べこ「満子」がお出迎え。

町のシンボル福満虚空藏菩薩圓藏寺は千二百年の歴史を誇る名刹、千葉県の清澄寺、茨城県の日髙寺とともに日本三虚空藏の一つとして信仰を集めています。

弘法大師が虚空蔵尊を刻んだ木屑を只見川に投げ込むと、それがたちまちのうちにウグイに姿を変えたと伝えられており、ウグイの群生地として国指の天然記念物に指定されています。写真左下の建物の上あたりの水中、黒く淀んで見えるのがウグイの群れです。

只見線で「柳津駅」から「早戸駅」まで6駅乗りました。

鶴が傷を癒したという「つるの湯」温泉のカフェ「IORI」で小休止。桜、花桃、水芭蕉が出迎えてくれました。

会津宮下駅には宮下部落委員 宮下・荒屋敷まちづくり委員長 佐久間宗一さんが出迎えてくださり、美しい村としての取り組みをお話しくださったあと、町の中をご案内くださいました。

宮下地区は「まちなみ景観を活かしたおもてなし」をまちづくりの目標に、毎月1日の一斉清掃や花いっぱい運動など地区の美観に取り組んでいるそうで、花いっぱいのプランターのほうは残念ながら5月からということでしたが、町には春の花が溢れていました。

一斉清掃は受け持ちの道に名前を付けることでモチベーションを高めているようでした。

壁画「三島の風景と雨ニモ負ケズ」は美化運動の一環として宮下地区の中学生全員の手で制作されたものです。

また、「まちなみ景観を活かした地域づくり」として先祖から引き継いできた「屋号」を表示することで、伝統的な町並みの保存や地域づくりへの住民の関心を高めるこころみは、2012年のグッドデザイン賞を受賞しています。

道端で湧水(赤城清水)をひと口。軟らかいやさしいお水でした。

昭和17年4月1日、新しい村として発足した宮下村はその10日後の大火で部落の大半を焼失しました。

大火のシンボルである火の見櫓の再建、心安らぐ小径、塀のない開かれた民家の庭づくりなど、「まちなみ景観を活かしたおもてなしの地域づくり」に取り組んでいるのです。

宮下観光最後の絶景、国道252号線、JR只見線、国道237号線の3橋が交わるポイントです。

バラエティに富んだ今日のイベント締めくくりは「語り部」による民話4題「かしゃ猫」「こしあぶら」「片目っこ狸」「初嫁と桐箪笥」

楽しいお話をありがとうございました。

2018年04月27日

西会津 大山祇神社と鳥追観音

会津路の山の神 創建778年山の麓にある。 おおやまづみじんじゃ 古来より幅広い信仰をえていて、一生に一度はどんな願い(なじょな願い)も聞いてくださると言う、大山まつりが毎年六月に大祭が開催され大勢の参拝客で賑わう。

手水舎は、苔むしていてなかなか素敵な雰囲気でした。御本社の参道には要所要所に六体の道祖神と二箇所に滝が有るそうです。

鳥追観音は、807年徳一大師が創立した会津西方浄土霊場 信心するものには影身に沿って守護されると伝わる

高野槙

樹齢1200年幹周り4m高さ30m

境内には、まだ雪が残ってました。

手水舎は、苔むしていてなかなか素敵な雰囲気でした。御本社の参道には要所要所に六体の道祖神と二箇所に滝が有るそうです。

鳥追観音は、807年徳一大師が創立した会津西方浄土霊場 信心するものには影身に沿って守護されると伝わる

高野槙

樹齢1200年幹周り4m高さ30m

境内には、まだ雪が残ってました。

2018年04月27日

奥会津金山まぼろしのお豆腐

奥会津百年水と厳選された秘伝の技で作り上げた逸品 玉梨豆腐茶屋

標高千百メートルのブナ林 高森山から百年かかって湧き出ると言われる奥会津百年水

まぼろしの青ばと豆腐

水に揺れてみずらいですが、発送もしてるそうです。

まぼろしの豆腐は、手が出ませんでしたが値段の低いのを買って食しました。とてもこくが有りました。

標高千百メートルのブナ林 高森山から百年かかって湧き出ると言われる奥会津百年水

まぼろしの青ばと豆腐

水に揺れてみずらいですが、発送もしてるそうです。

まぼろしの豆腐は、手が出ませんでしたが値段の低いのを買って食しました。とてもこくが有りました。

2018年04月26日

森の校舎カタクリ

三島町に有る廃校した小学校を利用した宿舎

体験学習や合宿などに使われています。

夕飯は、この地区の女性(70才からしか働けない)の方々が心のこもった手作り料理でもてなしてます。

夕飯は、山の幸を中心としたメニュー 会津名物(こづゆ)もあり品数が多く完食するのは大変でしたがとても美味しかったです。

二年一組の部屋

教室の壁紙などを直して宿泊施設にして有ります。

朝食

地域の方々のもてなしや温かい人柄に、こちらまで温かい気持ちになりほっこりしました。誠に有り難うございました。

体験学習や合宿などに使われています。

夕飯は、この地区の女性(70才からしか働けない)の方々が心のこもった手作り料理でもてなしてます。

夕飯は、山の幸を中心としたメニュー 会津名物(こづゆ)もあり品数が多く完食するのは大変でしたがとても美味しかったです。

二年一組の部屋

教室の壁紙などを直して宿泊施設にして有ります。

朝食

地域の方々のもてなしや温かい人柄に、こちらまで温かい気持ちになりほっこりしました。誠に有り難うございました。

2018年04月26日

カタクリの花の名所

福島県三島町の大林ふるさとの山にカタクリの花が群生していて、雪深い豪雪地帯に彩りを添えてます。山の斜面一面にピンクのカタクリの絨毯

あまりに素敵で思わず歓声

カタクリは、地中に平均7-8年してから芽を出す

花言葉 初恋

水芭蕉

山の斜面の湿地帯には、水芭蕉が咲いてました…

あまりに素敵で思わず歓声

カタクリは、地中に平均7-8年してから芽を出す

花言葉 初恋

水芭蕉

山の斜面の湿地帯には、水芭蕉が咲いてました…

2018年04月25日

戸赤の山桜

福島県下郷町の戸赤の山桜

国道400号線の山沿いに、桜が数十本咲いており北国の春の訪れを感じさせてくれてます。地域では有名だそうです。まだまだ山々には雪が残っていました。

国道400号線の山沿いに、桜が数十本咲いており北国の春の訪れを感じさせてくれてます。地域では有名だそうです。まだまだ山々には雪が残っていました。

2018年04月25日

只見線と鉄橋

絶景 只見川橋梁 生憎の雨でしたが、かえって幻想的な風景に出会えて感動

ビューポイントに行く途中の山道の遊歩道には、イカリ草が所々に咲いていました。

一日に何本も走らない只見線

ビューポイントに行く途中の山道の遊歩道には、イカリ草が所々に咲いていました。

一日に何本も走らない只見線

2018年04月21日

ヤブニンジンとトウダイグサ

ヤブニンジン

多年草で太い根がある。茎は直立し枝を分ける。葉は3出羽複葉 (日本には1種のみ)

トウダイグサ(灯台草)

油の皿をおいた昔の灯架台のことで、草の姿がその形を思わせることによる。茎は高さ30㎝ほど、茎の先に大きめの葉を5枚輪生し、そこから5本の枝を出しその先に多数の黄色っぽい花をつける。

多年草で太い根がある。茎は直立し枝を分ける。葉は3出羽複葉 (日本には1種のみ)

トウダイグサ(灯台草)

油の皿をおいた昔の灯架台のことで、草の姿がその形を思わせることによる。茎は高さ30㎝ほど、茎の先に大きめの葉を5枚輪生し、そこから5本の枝を出しその先に多数の黄色っぽい花をつける。

2018年04月21日

フデリンドウと狭山丘陵

丘陵でも場所により野草が群落している植物が違い、フデリンドウは二つしか咲いてなくて見つけた時は、とても可憐で感動しました。

フデリンドウ

4-5月、茎の先に長さ2-2.5㎝の青紫色の花をつける。和名は、花の形が筆の穂先に似ることによる。写真だと青みがかってしまいましたが薄紫です。

ギンラン

キンランに似ているが、全体がやや小さく白い花をつける。

セリバヒエンソウ

中国原産の一年草 明治年間に渡来したもの

一つの花枝上に2-4個の淡紫色の花をつける。

和名 葉の形がセリに似て、花の姿から燕が飛ぶ姿による。

カキドオシ

つる性の多年草 茎は初め直立し高さ5-25㎝になるが、後に倒れて地上を長くはい節から根を出して繁殖 和名は垣通しで、つるが垣根を通って向こうまで伸びることによる。

フデリンドウ

4-5月、茎の先に長さ2-2.5㎝の青紫色の花をつける。和名は、花の形が筆の穂先に似ることによる。写真だと青みがかってしまいましたが薄紫です。

ギンラン

キンランに似ているが、全体がやや小さく白い花をつける。

セリバヒエンソウ

中国原産の一年草 明治年間に渡来したもの

一つの花枝上に2-4個の淡紫色の花をつける。

和名 葉の形がセリに似て、花の姿から燕が飛ぶ姿による。

カキドオシ

つる性の多年草 茎は初め直立し高さ5-25㎝になるが、後に倒れて地上を長くはい節から根を出して繁殖 和名は垣通しで、つるが垣根を通って向こうまで伸びることによる。

2018年04月11日

春の山野草

八王子下恩方で山吹草が群生しているのを見つけて、思わずパチリ

山野の樹下に生える多年草

ヤマブキに似た花で草丈が15㎝位

二輪草の群落

山地や竹林 土手などによく見られる多年草

ホウチャクソウ

高さ30-60㎝になる多年草

寺院などの軒下に下がる宝鐸に似ていることによる

多摩森林科学園

サクラ保存林 今年は、かなりの桜が咲き終わっました。

山野の樹下に生える多年草

ヤマブキに似た花で草丈が15㎝位

二輪草の群落

山地や竹林 土手などによく見られる多年草

ホウチャクソウ

高さ30-60㎝になる多年草

寺院などの軒下に下がる宝鐸に似ていることによる

多摩森林科学園

サクラ保存林 今年は、かなりの桜が咲き終わっました。

2018年04月10日

キンラン

所沢の多福寺(柳沢吉保が近隣の住民の菩提寺として創建)の周辺の雑木林の中でキンランを発見

武蔵野の面影を残す雑木林

多福寺の山門

本堂

良く手入れされている庭と風格のある本堂

武蔵野の面影を残す雑木林

多福寺の山門

本堂

良く手入れされている庭と風格のある本堂

2018年04月10日

浦島草と山野草

浦島草

人里近い林に多く見られ苞の中に伸びた付属体の先端部が細く糸状に伸び、浦島太郎が釣り糸を垂れている姿に見立ててこの和名

ユキモチソウユキモチソウ(雪餅草)

高さ15-30㎝ 葉は二枚で鳥足状となり、3-5枚の小葉がある。

仏炎苞の中から出ている肉穂の先端が球状で雪のように白く柔らかいのを、つきたての餅に例えたもの

エンレイソウ(延齢草)多年草

茎の先に柄のない3枚の葉を輪生する。葉の中心から花柄を一本だし、三片の花を咲かせる。

ミヤマエンレイソウ

碇草

花の形が錨に似ていることからこの名がある

根茎は胃腸薬になる薬草

人里近い林に多く見られ苞の中に伸びた付属体の先端部が細く糸状に伸び、浦島太郎が釣り糸を垂れている姿に見立ててこの和名

ユキモチソウユキモチソウ(雪餅草)

高さ15-30㎝ 葉は二枚で鳥足状となり、3-5枚の小葉がある。

仏炎苞の中から出ている肉穂の先端が球状で雪のように白く柔らかいのを、つきたての餅に例えたもの

エンレイソウ(延齢草)多年草

茎の先に柄のない3枚の葉を輪生する。葉の中心から花柄を一本だし、三片の花を咲かせる。

ミヤマエンレイソウ

碇草

花の形が錨に似ていることからこの名がある

根茎は胃腸薬になる薬草

2018年04月10日

クマガイソウ

所沢に有る多聞院 真言宗豊山派 1696年柳沢吉保が三富新田として開拓した際鎮守の宮として創建

境内には山野草が沢山咲いてました。

クマガイソウの群落ラン科アツモリソウ属

大きな花をつけ、扇型の特徴的な葉をつける。膨らんだ形の唇弁を昔の武士が背負った母衣に見立て、源平合戦の熊谷直実と平敦盛にあてたもの

貴花カタクリ

種子が地中に入ってから平均8年目にようやく二枚の葉を出し開花 僅かな日光を利用し花を咲かせ、次の年の3月頃まで球根のまま休眠する。

三角草(雪割草)別名 はにかみ草

降り積もった雪を割るようにして茎を伸ばし、花をさかせる様子に因む

境内には山野草が沢山咲いてました。

クマガイソウの群落ラン科アツモリソウ属

大きな花をつけ、扇型の特徴的な葉をつける。膨らんだ形の唇弁を昔の武士が背負った母衣に見立て、源平合戦の熊谷直実と平敦盛にあてたもの

貴花カタクリ

種子が地中に入ってから平均8年目にようやく二枚の葉を出し開花 僅かな日光を利用し花を咲かせ、次の年の3月頃まで球根のまま休眠する。

三角草(雪割草)別名 はにかみ草

降り積もった雪を割るようにして茎を伸ばし、花をさかせる様子に因む